Santri dianggap salah berbahasa, karena praktiknya dalam berbahasa asing lebih banyak menggunakan struktur bahasa ibu. Santri dipandang gagal dalam belajar bahasa, karena dalam berkomunikasi tidak menggunakan struktur kalimat yang sesuai dengan bahasa targetnya.

Di banyak pondok pesantren, penggunaan bahasa asing yang sesuai dengan tata bahasanya sering kali menjadi tolok ukur kedisiplinan dan kualitas santri. Tidak jarang, kesalahan berbahasa langsung dikoreksi, bahkan disertai sanksi, dengan harapan santri terbiasa menggunakan bahasa Arab yang “benar”. Namun, pertanyaannya: apakah setiap kesalahan bahasa benar-benar menandakan kegagalan belajar?

“Jika memang targetnya adalah berani berbicara di kehidupan sehari-hari, itu bukan suatu kegagalan melainkan sebuah progres atau tahapan seorang pembelajar bahasa. Tapi, jika targetnya adalah untuk tujuan akademik, kesalahan berbahasa itu bisa terjadi karena ada yang salah dari cara belajarya.” (Aisyah Nabilah, Mudabbirah Mahad Al-Jami’ah UIN Jakarta)

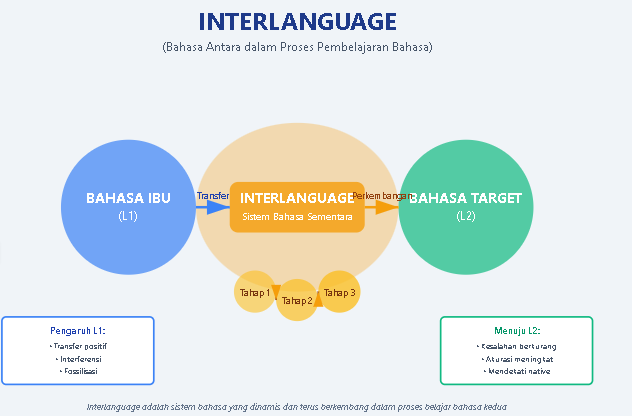

Istilah interlanguage diperkenalkan oleh Larry Selinker, menurutnya interlanguage adalah sistem bahasa sementara yang dibangun oleh pembelajar bahasa ketika sedang mempelajari bahasa kedua, dan menegaskan bahwa bahasa pembelajar bukanlah bahasa yang sepenuhnya salah, melainkan sistem yang memiliki pola dan logika sendiri. Interlanguage adalah tahap alamiah yang hampir pasti dialami setiap pembelajar bahasa.

Fenomena ini sangat nyata dalam kehidupan pesantren. Santri yang sedang belajar bahasa asing sering kali memproduksi kalimat dengan struktur yang dipengaruhi bahasa ibu, kosakata kitab kuning, atau kebiasaan komunikasi sehari-hari. Bahasa yang lahir dari proses ini kerap disebut secara informal sebagai “bahasa santri” atau “bahasa pondok”. Alih-alih dipahami sebagai proses belajar, bentuk bahasa ini sering dianggap sebagai kesalahan yang harus segera dihilangkan.

“Itu adalah tahap awal yang bagus untuk mulai belajar bahasa dengan catatan harus ada progresnya dan jangan ngestuck disitu aja. Karena akan jadi bagus untuk memulai tapi akan jadi buruk kalau lama-lama ga berprogres. Dan itu bukan suatu hal yang harus dihindarkan.” (Hulwatul Qolbi, alumni PP Qotrun Nada)

Budaya bahasa di sebagian pesantren masih cenderung menempatkan bahasa resmi sebagai satu-satunya target, tanpa memberi ruang pada proses menuju ke sana. Akibatnya, santri merasa takut berbicara karena khawatir salah, sehingga praktik bahasa menjadi terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru berpotensi menghambat perkembangan kompetensi komunikatif santri.

“Terkadang saya merasa tidak percaya diri untuk berbicara menggunakan bahasa asing, karena kurangnya kemampuan saya dalam tata bahasa target” (Aisyah, Mahasantri Mahad Al-Jami’ah UIN Jakarta)

Padahal, jika dipandang secara edukatif, interlanguage dapat menjadi indikator penting perkembangan belajar bahasa. Dari bentuk-bentuk interlanguage, pengajar dapat mengetahui sejauh mana pemahaman santri, bagian mana yang masih dipengaruhi bahasa ibu, dan strategi apa yang digunakan santri dalam membangun makna. Kesalahan bukan lagi sesuatu yang harus dihukum, melainkan data pembelajaran yang berharga.

Mengkritisi budaya bahasa pesantren bukan berarti menolak standar bahasa asing resmi yang baik dan benar. Sebaliknya, kritik ini mengajak kita untuk lebih realistis dan manusiawi dalam memandang proses pemerolehan bahasa. Bahasa tidak tumbuh secara instan, melainkan melalui tahapan yang kompleks dan bertahap.

Interlanguage bukan musuh bahasa asing di pesantren. Ia adalah jembatan yang menghubungkan santri dari bahasa yang telah dikuasai menuju bahasa yang sedang dipelajari. Dengan memahami hal ini, pesantren dapat membangun lingkungan bahasa yang lebih suportif, komunikatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang sehat.